「企画展 かるたコレクション展」-いろはかるた編-

みなさん、こんにちは。

現在開催中の「企画展 かるたコレクション展」について、展示担当から‘こんな見方もある’という、見どころを紹介したいと思います。

今回は「いろはかるた」について、ご紹介します。

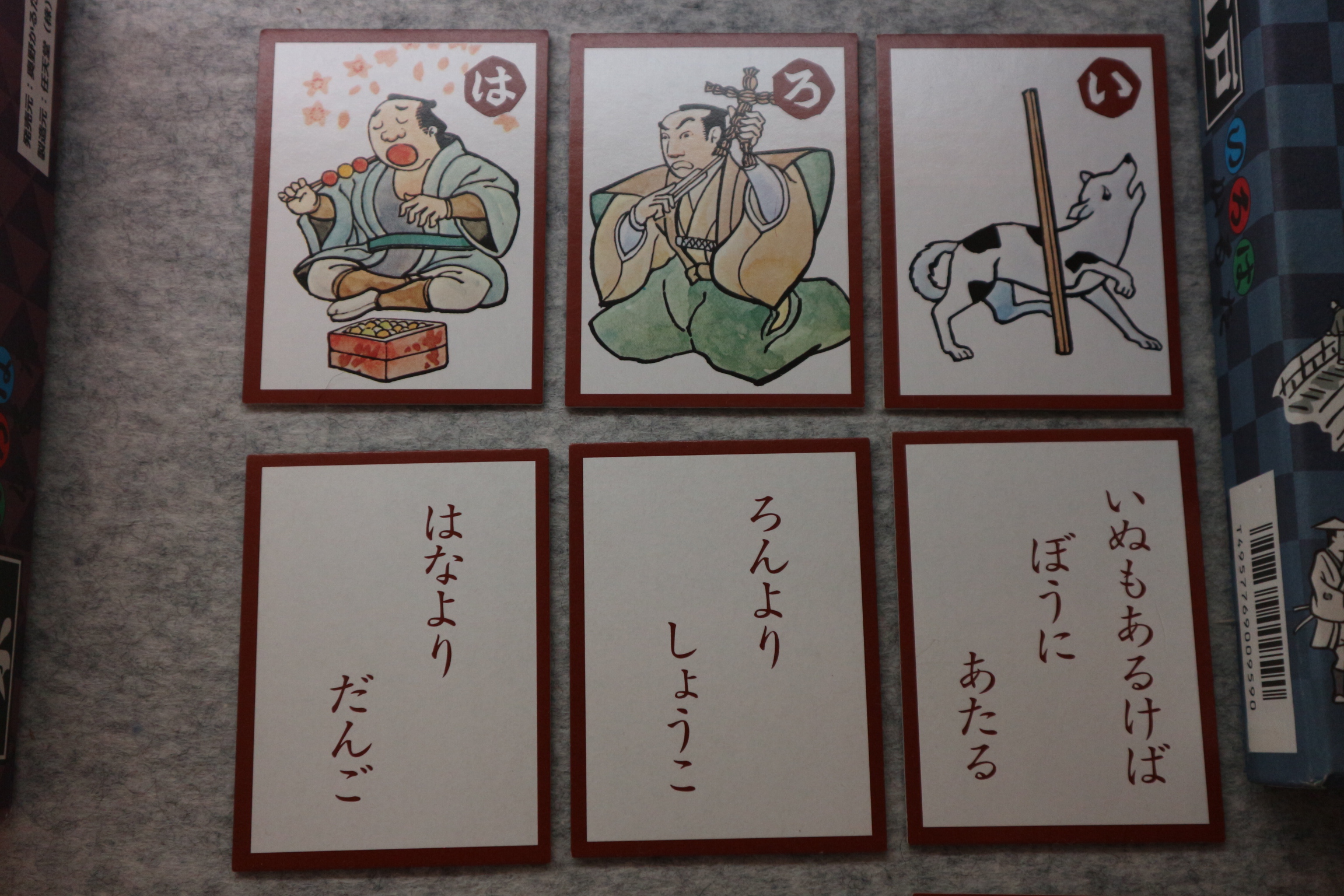

展示では、「犬も歩けば棒に当たる」の江戸系、「一寸先は闇」の上方系のいろはかるたのことばの違いを紹介しています。

ただ、いろはかるたの違いは、この二つだけではありません。

〈ろんよりしょうこ わらにんぎょう(いぬぼうかるた)〉

〈ろんよりしょうこ わらにんぎょう(いぬぼうかるた)〉

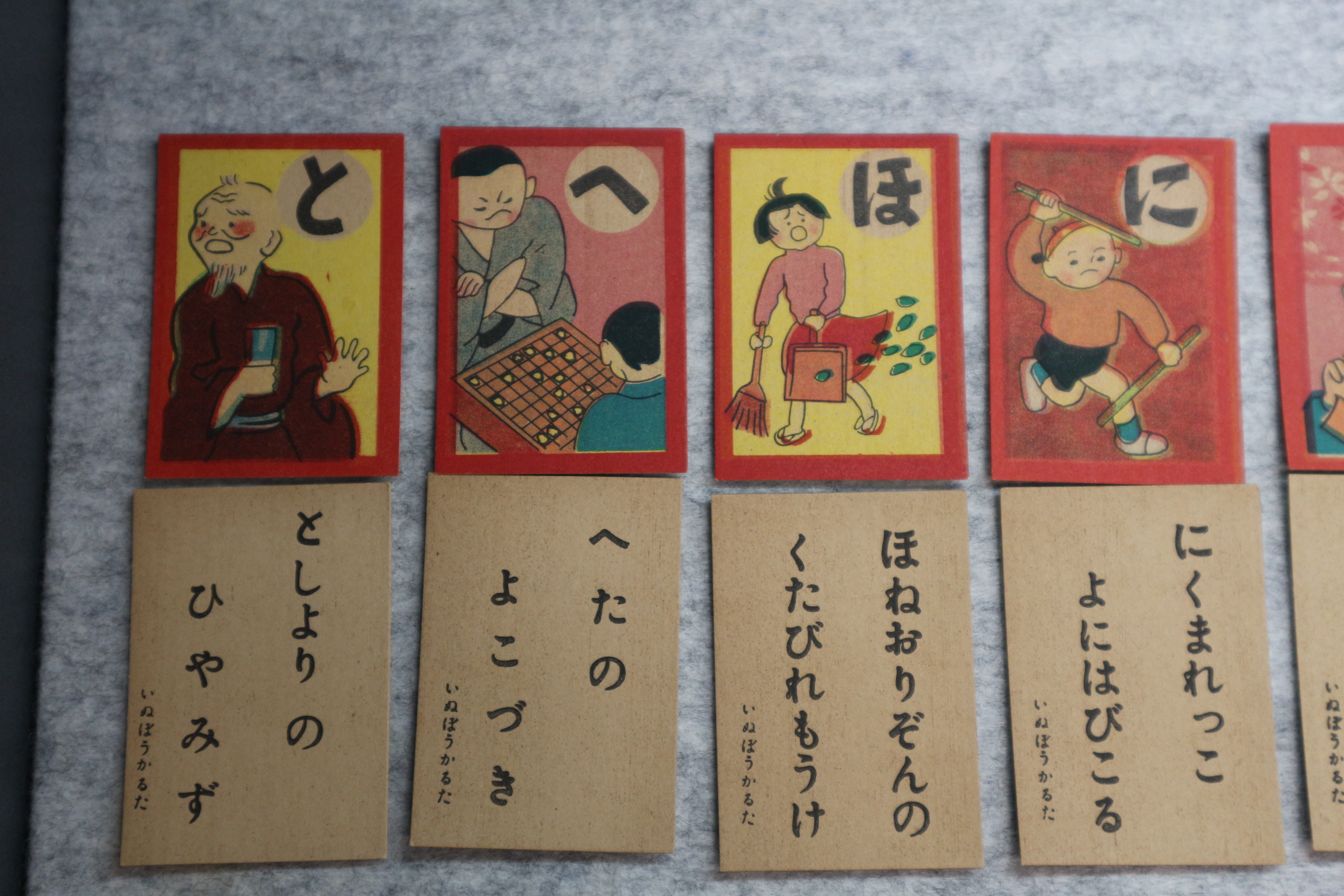

昭和に作られた「いぬぼうかるた」(左から右への横書きなので戦後でしょうか)を見ると、‘ろ’は「ろんよりしょうこ わらにんぎょう」という読み札、取り札は藁人形が描かれています。

〈ろんよりしょうこ (江戸いろはかるた)〉

〈ろんよりしょうこ (江戸いろはかるた)〉

「論より証拠」は定番ですが、江戸系のいろはかるたには、伝統的に人を呪詛するときの藁人形を描いてきました。

ただ、文字が読めないほどの子供でもわかるように、「藁人形」の絵を入れることで、絵札を理解できるようにしているそうで、こうした札を「取らせ言葉」と言います(時田昌瑞『岩波いろはカルタ辞典』岩波書店、2004年)。

札の言葉が全く変わっているものもあります。

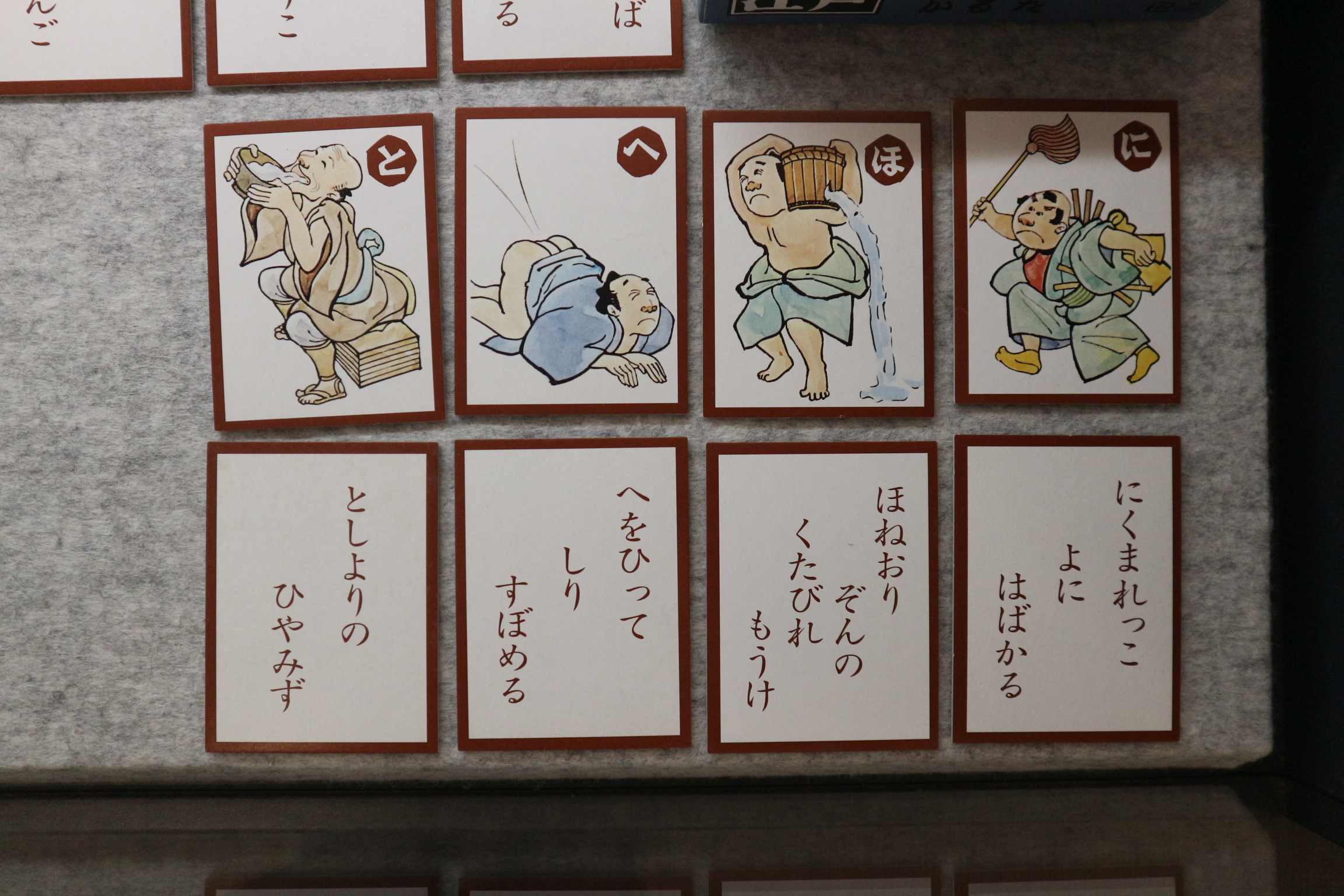

〈へをひって しりつぼめる (江戸いろはかるた)〉

〈へをひって しりつぼめる (江戸いろはかるた)〉

〈へたの よこづき(いぬぼうかるた)〉

〈へたの よこづき(いぬぼうかるた)〉

‘へ’は昔ながらの江戸系のものは「屁をひって尻つぼめる」ですが、戦後のいぬぼうかるたでは「下手の横好き」です。品性に欠ける、ということで戦後に「屁をひって尻つぼめる」は敬遠され、現在では「下手の横好き」の方が一般的になっているのではないでしょうか。

時代が変わると、かるたも変化をしていく、これもかるたの奥深さの一つでしょう。